Del matrimonio de Bezos a la exclusión en América Latina

Por Gonzalo Giambruno, especialista en Estrategia DEI & ESG

La región experimenta una salida masiva de 1,600 millonarios mientras el desarrollo humano se estanca. La inclusión como motor de retención y desarrollo: más allá del rol del estado.

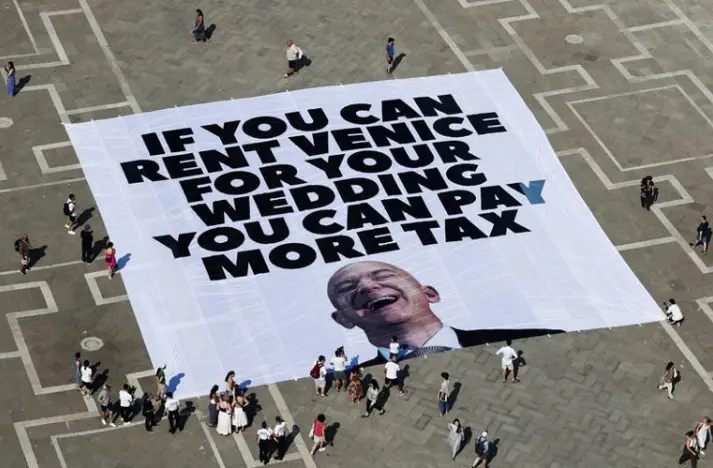

Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del planeta, decidió arrendar parte del centro histórico de Venecia para celebrar su boda. Mientras tanto, en el corazón de la Plaza San Marcos, Greenpeace desplegó una intervención tan visual como contundente: «If you care about your kids, pay your taxes. Climate crisis doesn’t wait for your wedding day» (“Si te importan tus hijos, pagá tus impuestos. La crisis climática no espera al día de tu boda”).

El contraste no podría ser más claro. Una ciudad histórica privatizada por un evento personal, frente a una protesta que denuncia la evasión fiscal y la falta de compromiso con los desafíos globales.

Este gesto no es solo una crítica al lujo desconectado; también nos habla de algo que hoy golpea con fuerza a América Latina: la fuga silenciosa de su capital humano y financiero más valioso. En 2025, más de 1.600 millonarios abandonarán la región. No solo se van los recursos; se van también los creadores de empleo, los innovadores, los emprendedores con capacidad de cambiar realidades.

El desarrollo humano en nuestra región se estanca, no por falta de talento, sino por falta de inclusión. Por no construir ecosistemas donde las personas diversas puedan crecer, prosperar y contribuir. Por no invertir en diversidad como estrategia de país.

La postal de Venecia no es ajena a nuestra realidad. Es un espejo que nos obliga a preguntarnos: ¿vamos a seguir organizando nuestras economías y sociedades para que funcionen solo para unos pocos, o vamos a construir un modelo donde el desarrollo humano inclusivo sea la base para retener talento y generar prosperidad?

Este artículo explora esa pregunta, con datos, con análisis y con una convicción: la inclusión no es un lujo. Es la inversión más inteligente que podemos hacer en nuestro futuro colectivo.

Los datos de 2025 mostrarían algo alarmante: la región está perdiendo a sus mejores talentos, sus innovadores más exitosos y, con ellos, la capacidad de generar las soluciones que tanto necesita. No es una metáfora; es exactamente lo que está sucediendo.

Según el Henley Private Wealth Migration Report 2025, nuestra región perderá aproximadamente 1,600 personas de alto patrimonio neto este año. Brasil lidera esta salida con 1,200 emigrantes, seguido de Colombia y México con 150 cada uno, y Argentina con 100. Mientras tanto, el informe sobre Desarrollo Humano 2024 del PNUD nos confronta con una realidad igualmente dura: la región aún no ha recuperado los niveles de desarrollo humano previos a la pandemia. La tasa de crecimiento del índice de desarrollo humano se desplomó de un robusto 0.7% entre 1990-2015 a apenas 0.2% desde la pandemia.

Esta no es una coincidencia estadística. Es la manifestación de una crisis sistémica que refleja nuestras vulnerabilidades estructurales más profundas.

Cuando los números cuentan historias humanas

Cada millonario que abandona Brasil lleva consigo, en promedio, 7 millones de dólares. En Colombia y México, la cifra promedio es de 6.7 millones por persona. En Argentina, 7 millones. Ciertamente estos números fríos ocultan historias humanas complejas.

Michel Soler de Henley & Partners lo explica de manera contundente: «La protección del patrimonio se ha convertido en una preocupación fundamental para las familias acaudaladas de América latina». Pero cuando profundizamos en las razones, encontramos algo más profundo que la simple búsqueda de protección financiera.

La académica brasileña Cristina Helena de Mello de la PUC são paulo nos ofrece una perspectiva reveladora: «Para la clase media alta, no necesariamente rica, la búsqueda de mejores condiciones de vida y oportunidades de empleo parecen ser factores relevantes». Y aquí está la clave: no se trata solo de dinero, sino de oportunidades, de entornos donde las personas y sus familias puedan prosperar integralmente.

Cerca del 20% de las personas de alto patrimonio que migran son empresarios y fundadores de empresas. Cuando se van, no solo llevan su capital financiero; se llevan su capacidad de crear empleos, de generar innovación, de conectar nuestra región con redes globales de conocimiento y oportunidades.

La incertidumbre como síntoma de algo más profundo

La incertidumbre en América Latina y el caribe se ha más que duplicado desde 1990, superando los promedios mundiales y situándose casi un 50% por encima del promedio global en 2025. Claramente la incertidumbre no surge en el vacío. Se alimenta de la exclusión, de la sensación de que las oportunidades están reservadas para unos pocos, de que los sistemas no funcionan para la mayoría.

Cuando una sociedad no logra crear ecosistemas donde las personas diversas puedan prosperar, cuando los talentos no encuentran espacios para desarrollar su potencial, cuando las innovaciones no pueden florecer porque los entornos son excluyentes, se genera una espiral descendente que el PNUD describe con precisión: múltiples eventos adversos y amenazas están interactuando entre sí de formas complejas e imprevistas.

La paradoja de la exclusión en el desarrollo

Existe una paradoja cruel en nuestro modelo de desarrollo. La falta de inclusión genera menor innovación y creatividad, porque cuando excluimos voces, perspectivas y talentos diversos, limitamos nuestra capacidad de encontrar soluciones creativas a problemas complejos.

Esta menor innovación hace que nuestras economías sean menos competitivas en un mundo globalizado donde la creatividad y la adaptabilidad son ventajas cruciales.

El círculo vicioso:

- Falta de inclusión → menor innovación y creatividad

- Menor innovación → economías menos competitivas

- Economías débiles → fuga de talento y capital

- Fuga de capital → menos recursos para inclusión

Las economías débiles, a su vez, expulsan talento y capital hacia destinos más prometedores, y la fuga de capital nos deja con menos recursos para invertir en inclusión, cerrando así un círculo vicioso que nos mantiene estancados.

El círculo virtuoso posible:

- Inversión en inclusión → mayor diversidad en toma de decisiones

- Mayor diversidad → soluciones más innovadoras y contextualmente relevantes

- Innovación inclusiva → economías más resilientes y atractivas

- Atracción de capital consciente → más recursos para desarrollo humano inclusivo

Pero existe una alternativa. Cuando invertimos en inclusión, generamos mayor diversidad en la toma de decisiones. Esta diversidad produce soluciones más innovadoras y contextualmente relevantes. La innovación inclusiva crea economías más resilientes y atractivas, que atraen capital consciente, proporcionando más recursos para el desarrollo humano inclusivo.

El contraste revelador: los países que sí atraen

Mientras nuestra región pierde capital, Costa Rica sumará 350 millonarios y Panamá 300, representando entradas de 2.800 millones y 2.400 millones de dólares respectivamente.

La pregunta es necesaria: ¿qué están haciendo diferente estos países?

La respuesta no se encuentra solo en sus políticas fiscales o su estabilidad política, aunque estos factores son importantes. La diferencia fundamental radica en su capacidad para crear ecosistemas inclusivos que no solo atraen capital, sino que lo retienen y lo multiplican.

Costa Rica, por ejemplo, no solo ofrece estabilidad fiscal; cuenta con un 40% de representación femenina en su congreso y políticas activas de inclusión digital que han creado un entorno donde la diversidad de perspectivas enriquece la toma de decisiones.

Panamá se ha convertido en un hub financiero no solo por su ubicación geográfica, sino por su creciente diversidad en el sector servicios, que atrae talento global consciente de la importancia de trabajar en entornos inclusivos.

La inclusión: más allá del buen propósito

Thaïs de Tribolet del marco Rose nos recuerda algo fundamental: «La diversidad e inclusión pueden fortalecer cada uno de los tres componentes de los temas ESG. Un grupo diverso de empleados es más probable que esté consciente de cómo los temas ambientales afectan diferentes áreas y comunidades».

Esta observación captura una verdad profunda sobre por qué la inclusión no es sólo un imperativo ético, sino una estrategia económica inteligente. Cuando las organizaciones y las sociedades abrazan la diversidad auténtica, no solo mejoran sus indicadores sociales; mejoran su capacidad de innovar, de adaptarse, de encontrar soluciones creativas a problemas complejos.

Los inversores institucionales lo están entendiendo. Como señala el BBVA: «Los inversores institucionales han considerado históricamente relevante para la inversión los aspectos relacionados con el gobierno corporativo, y en los últimos años, su interés en el clima y cuestiones sociales ha ido incrementando progresivamente».

No es filantropía; es inteligencia financiera.

El ecosistema que necesitamos construir

El Desarrollo Humano inclusivo no puede ser responsabilidad exclusiva de los estados. Requiere un ecosistema completo donde convergen múltiples actores, cada uno aportando desde sus fortalezas específicas.

En el sector privado, empresas como Bancolombia han demostrado que es posible hacer buenos negocios mientras se genera impacto social positivo. Su programa de inclusión financiera ha bancarizado a 2.5 millones de personas, no como un gesto de responsabilidad social, sino como una estrategia de negocio que amplía su base de clientes y fortalece la economía en la que opera.

Natura, por su parte, no adoptó políticas de diversidad porque estuviera de moda, sino porque descubrió que tener un 33% de mujeres en posiciones de liderazgo y políticas activas LGBTIQ+ mejoraba su capacidad de innovación y su conexión con mercados diversos.

En el ámbito académico, las universidades que integran perspectiva de género en programas #STEM no solo están siendo políticamente correctas; están preparando mejor a sus graduados para un mundo donde la innovación surge de la intersección de perspectivas diversas.

La medición que transforma

La directiva sobre información de sostenibilidad corporativa obligará a casi 50,000 empresas de la UE a reportar sobre diversidad en consejos de administración, compromiso de empleados de diferentes grupos, respeto por derechos humanos, medidas anti-corrupción e impactos en comunidades locales. Esta no es burocracia adicional; es el reconocimiento de que lo que no se mide, no se gestiona, y lo que no se gestiona, no mejora.

Como enfatiza Thaïs de Tribolet: «Si quieres resultados en #ESG, necesitas objetivos, un cronograma, un presupuesto y personas responsables a quienes puedas exigir cuentas». La inclusión deja de ser una aspiración noble para convertirse en una estrategia medible y gestionable.

El momento de decidir nuestro futuro

Henley & Partners calcula que un emigrante que trae consigo 10 millones de dólares genera un beneficio para un país equivalente a la misma cifra en ingresos por exportaciones. Pero un ecosistema inclusivo puede retener y atraer múltiples talentos diversos con potencial de generar valor exponencial. La pregunta no es si podemos permitirnos invertir en inclusión, sino si podemos permitirnos no hacerlo.

Chile lidera el IDH regional, pero enfrenta una brecha salarial de género del 20.8% y una participación laboral femenina de apenas 53.3% frente al 73.6% masculina.

Estos datos nos muestran que el liderazgo en desarrollo humano no es suficiente si no se acompaña de políticas activas de inclusión que permitan que todos los talentos prosperen.

La incertidumbre que documenta el PNUD, que llegó a niveles especialmente elevados en nuestra región a inicios de 2025, no es un fenómeno natural inevitable. Es el resultado de decisiones colectivas sobre cómo organizamos nuestras sociedades, sobre a quién incluimos en la toma de decisiones, sobre cómo distribuimos las oportunidades.

El llamado final: de espectadores a protagonistas

La fuga de millonarios y el estancamiento del desarrollo humano son síntomas de un problema más profundo: la falta de ecosistemas verdaderamente inclusivos. No podemos seguir construyendo desarrollo solo para unos pocos. El Desarrollo Humano inclusivo no es un lujo para países ricos; es una necesidad urgente para países que quieren ser prósperos y estables.

Cada líder/lideresa empresarial que lee estas líneas tiene la oportunidad de adoptar marcos de medición de impacto dual que conecten resultados sociales con resultados financieros. Cada inversionista puede elegir evaluar portafolios con lentes #ESG robustos que incluyan métricas de inclusión genuinas. Cada académico y activista social puede generar evidencia sobre el valor económico de la inclusión y desarrollar metodologías de medición de impacto social.

Como consultor especializado en transformación organizacional inclusiva con más de 20 años de experiencia en América Latina, he sido testigo de cómo las organizaciones que adoptan marcos DEIP sólidos no solo mejoran su performance financiera, sino que se convierten en imanes de talento diverso y capital consciente.

La crisis actual es nuestra mayor oportunidad para demostrar que la inclusión no es un costo, sino la mejor inversión que podemos hacer en nuestro futuro común.

La pregunta que nos queda es simple pero poderosa: ¿vamos a seguir siendo espectadores de nuestra propia decadencia, o vamos a convertirnos en protagonistas de un modelo de desarrollo que funcione para todos?