“Me asumo como una mala enferma”: discapacidad, arte y resistencia

La escritora, dramaturga y directora escénica mexicana Zaría Abreu Flores desafía los mandatos del capacitismo y la productividad. Desde su experiencia con una enfermedad crónico-degenerativa y como artista con discapacidad, reflexiona sobre la potencia del arte como autodefensa y la necesidad de tejer comunidad desde los cuerpos que la sociedad intenta descartar.

Por Stephanie Simonetta

En su obra y en su vida, Zaría Abreu Flores desarma los relatos hegemónicos sobre la salud. “El lugar en que la discapacidad nos pone -si sabemos habitarlo, si sabemos construir comunidad- puede ser un espacio donde vislumbrar un futuro distinto”, afirma. Escritora, dramaturga y activista por la discapacidad, Zaría transforma su experiencia con la enfermedad en una práctica artística y política. En diálogo con Diversa Noticias, reflexiona sobre los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad y enfermedades crónicas desde una mirada interseccional, el arte como espacio de encuentro y transformación, y la urgencia de tejer nuevos imaginarios sobre el trabajo y la accesibilidad.

– Te describís a vos misma como una “mala enferma” y hacés un llamado a “no ser buenas enfermas”. ¿Qué significa esto para vos?

Por un lado, está lo que fácilmente podríamos concebir como la “buena enferma”. Y la buena enferma no tiene otra opción: o se cura o se muere. Si se cura, todo el mundo se siente muy bien en sus corazones, porque lo que hicimos -haya sido dar un like o escribir “que te mejores”- funcionó. O te mueres, para que dejes de estar molestando, porque nadie soporta ni sabe socialmente cómo acompañar enfermedades crónicas.

También tiene que ver con cómo te relacionas con el mundo: si eres una buena enferma todo tendría que ser agradecimiento. Hay una idea de que no nos merecemos el mundo, porque no nos lo estamos ganando productivamente.

Por ejemplo, en mi caso, tengo una inmunodeficiencia alta que no tiene tratamiento, así que no puedo recibir personas en casa. Y eso a veces genera enojo. La gente se molesta o insiste: “yo puedo hacer esto”, aunque una no lo necesite, y cuando dices “no, gracias”, se vuelven a enojar.

Recuerdo una vez, por ejemplo, cuando estaba haciendo venta directa de un poemario mío sobre discapacidad y enfermedad, que se llama Solo sabemos aullar. Hubo un problema con el envío -no por mi culpa, sino de Correos de México-, y yo le expliqué a la persona que a veces los paquetes se pierden, que podía volver a mandarlo, que me confirmara la dirección. Y me respondió: “Esta es la última vez que te ayudo”. ¡Tan capacitista! La “buena enferma” le habría dicho: “bueno, gracias”. Yo no hice eso. Hice una captura de pantalla -sin el nombre- y la subí con una reflexión: esto también enferma.

Yo me asumo como una “mala enferma”. Lo que hago no es vendible, no busco esa estética ni esa dirección. Ni siquiera tengo la posibilidad -ni el tiempo- de salir a hacer lobby, de ir a esos espacios donde se brinda vino, se conversa y se dice “oye, mira, tengo un proyecto”.

Y creo que el otro modo en que se manifiesta todo esto es que, de pronto, se nos empieza a exigir una especie de fortaleza total: estar todo el tiempo dando batalla, enfrentando, resistiendo. No se te ocurra mostrarte llorando, porque enseguida vas a ser señalada. Y si sos una “mala enferma”, pareciera que tenés que ser mala malísima. Pero una llora, una se quiebra, y eso también se castiga: es como si una estuviera apaleada por todos lados.

Tengo una amiga cercana que me contaba que quería acceder a un tratamiento, pero le daba miedo hacerlo. Ese tratamiento iba a facilitarle la vida, pero temía estar “traicionando la discapacidad”. Ese es un punto peligrosísimo. Y ya hay discursos que van en ese sentido.

Siempre intento equiparar esto con lo que pasó cuando ciertos temas del feminismo empezaron a ponerse sobre la mesa. Estamos en una situación muy parecida: se nos revictimiza, se nos culpa, se nos deslegitima. Y si revisamos las respuestas que dábamos entonces -o que aún damos-, funcionan igual frente al capacitismo. Es casi de manual. Y no debería sorprendernos, porque capacitismo, capitalismo y patriarcado son primos hermanos.

– ¿Cómo se juega la interseccionalidad en tu caso, como mujer con discapacidad?

En mi caso además se suma algo más: yo soy de Oaxaca, de un territorio Binniza Zapoteca (NdR: pueblo indígena de México). Mi mamá fue la primera mujer de la familia que pudo estudiar una licenciatura. Esa intersección está ahí, sí o sí. Y creo que si, como personas con discapacidad, no hablamos también de eso, no vamos a poder avanzar.

Hay accesibilidades que cuestan dinero, y hay personas que simplemente no podemos pagarlo. Si yo pudiera salir -que no puedo, por mi condición de inmunodeficiencia-, un concentrador de oxígeno portátil cuesta 80 o 90 mil pesos mexicanos (NdR: entre USD 4300 y 4800).

Por eso, la mirada interseccional es tan importante. También lo es el acceso a lo laboral. Yo no pelearía por el derecho a poder trabajar, sino por el derecho a no tener que trabajar. En la condición en la que estoy ahora, casi de postración total, tengo que medir muy bien mis energías. Termino esta entrevista y tengo que acostarme una o dos horas seguidas, sin hacer nada más en el día, por el gasto energético que supone hablar. Entonces habrá que pensar en modos más comunitarios de actuar, de acompañar y también de entender lo laboral.

– Mencionás que la sociedad muchas veces mata más que la enfermedad, ¿qué formas de violencia o de exclusión ves más naturalizadas?

Una de las formas más graves -y que realmente mata, porque el capacitismo mata- es esa imposibilidad de hablar de lo que pasa. Llega un punto en que te dicen: “tu enfermedad es tu problema, tu discapacidad es tu problema, resolvelo y no nos molestes”. A mí me han dicho textualmente: “tal vez vivir no es para todos”. Ese es el mundo que habitamos.

Hace poco hubo aquí en México un caso muy doloroso: una mujer con un hijo autista fue quemada viva en un parque público por sus vecinos, porque el niño hacía mucho ruido.

El niño autista hacía ruido, y eso bastó. Ella no tenía discapacidad, pero su hijo sí, y además era lesbiana. Habían recibido amenazas de muerte, que ella denunció, y aun así, finalmente la mataron. ¿Cómo se llega a eso? Se empieza diciendo: “el niño autista es el problema de la madre”, “que lo eduque”, “que lo controle”. Son discursos que escuchamos todos los días. Se la responsabilizó por completo, sin haber integrado adaptaciones ni apoyos para el niño.

Lo menciono porque es un ejemplo extremo, pero clarísimo: pensar que las adaptabilidades y accesibilidades son privilegios es una manera en que la sociedad mata.

En mi caso, tuve que mudarme este año por seguridad. En mi vivienda anterior pedí una adaptación: que no usaran cierto tipo de insecticida, porque me enferma. Y empezaron a hacerlo a propósito, a decir que yo mentía. Tuve que irme escoltada por patrullas y con una cadena humana de gente que me ayudó a salir. Todo por haber pedido una adaptabilidad. Esa idea de que los ajustes razonables son un privilegio es una de las formas más perversas del capacitismo.

Otra forma es la obligatoriedad del trabajo. El mundo decide en qué espacios debemos ser incluidas, y claro: elige incluirnos para trabajar y explotarnos. Vi un ejemplo en el Reino Unido: ante la cantidad de personas con long COVID que no pueden levantarse de la cama, en lugar de invertir en investigación para mejorar su bienestar, están buscando cómo lograr que puedan trabajar desde la cama.

Y una debería poder elegir dónde poner su energía -esa poca energía que hay-.

En los círculos discas se habla mucho de eso: de la energía que se requiere por ser una persona con discapacidad.

La falta de adaptabilidad también mata por abandono. La cantidad de personas abandonadas por enfermedad o discapacidad es altísima. Al no proveer ni un apoyo económico mensual que permita vivir, ni ajustes razonables en lo laboral, se nos precariza hasta el punto en que ya no podemos ejercer ni el autocuidado. Y eso incluye los abandonos emocionales: la gente que te deja de hablar, los vínculos que se pierden. El castigo social por no ser “la buena enferma” es muy alto.

Y esa es otra forma en que la sociedad mata: a través del aislamiento. Yo tengo 53 años y llevo escribiendo toda mi vida. Y, sin embargo, la enfermedad borró todo eso de un plumazo: dejé de recibir encargos, dejaron de llamarme, como si mi historia profesional desapareciera. Tuve que reinventarme, crear otro mundo para poder seguir ejerciendo mi trabajo de escritora.

Y cuando pedí las adaptabilidades que necesitaba, como trabajar online, me dijeron que no era posible. Pero recordaba perfectamente cuando, por ejemplo, yo misma trabajaba a distancia estando en otro país, con diferencia horaria y todo. Así que no es cierto que no se pueda. Cuando la pandemia lo exigió, todo el mundo lo hizo.

– En cuanto a accesibilidad y ajustes razonables, ¿qué hay que tener en cuenta para su implementación?

Con los ajustes razonables siempre hay que preguntar. Nunca vas a tener el mismo grupo de personas con discapacidad, y aunque tuvieras diez personas con la misma discapacidad, no vas a tener diez experiencias ni diez necesidades iguales.

Entonces, lo primero siempre es acercarse y preguntar qué y cómo necesita cada quien para hacer un espacio accesible, ya sea desde lo físico, virtual o incluso emocional. Eso es bien importante: las relaciones también necesitan accesibilidad. Yo, por ejemplo, necesito que mi amiga no se enoje si no le contesto en tres semanas porque no puedo. Pero si esta entrevista fuera grabada y saliera publicada hoy, quizá alguien diría “mira, la vi re bien y no me contestó en tres semanas”. Una tiene que ir sacando del cajoncito de la energía, viendo en qué momento puede y qué puede hacer.

Entonces, lo primero: preguntar siempre. Saber que no hay una tabula rasa de la accesibilidad. Y después, para accesibilizar espacios, hay que trabajar en comunidad. Si tengo, por ejemplo, un pequeño teatro en un barrio, hay que juntarse con el barrio, preguntar quiénes viven allí, quiénes asisten, quiénes tienen alguna discapacidad o enfermedad crónica y pueden participar. A partir de eso, se abre la conversación, pero muchas veces no se abre con quienes no pueden salir de casa, así que también hay que brindar esos espacios.

El tiempo es otro factor clave. Para nosotras, el tiempo es vital: puede dejarnos arrastradas. Por eso necesitamos flexibilidad en ambos sentidos. A veces no podemos llegar, o llegamos un poco tarde. Y a la vez necesitamos que la otra persona sea puntual, porque si nosotras logramos llegar, ese tiempo de espera o de retraso puede significar tiempo vital perdido.

Evidentemente están las accesibilidades físicas -rampas, elevadores y demás-, que son fundamentales. Pero también hay que recordar que la accesibilidad no son solo rampas. Muchas veces ni siquiera están bien hechas: la silla no pasa, no cabe, o la inclinación es incorrecta. Y además existen otras formas de accesibilidad: las digitales, por ejemplo. Hoy ya hay empresas que te ayudan a hacer accesible una página web para lectores de pantalla, o que asesoran sobre colores accesibles y contrastes adecuados.

De todos modos, más allá de los manuales o las soluciones técnicas, lo más importante es no hacer una tabula rasa: trabajar con la comunidad, con las personas cercanas, y entender que dentro de la diversidad también hay diversidad.

– Contanos sobre tu publicación Esto no es una selfie de mi dolor. Decís que “las herramientas artísticas tienen que estar al servicio de la vida y no al revés”. ¿A qué te referís con esto?

Siento que a partir de la pandemia se visibilizaron ciertos cuerpos, ciertas condiciones de vida, ciertas enfermedades. Y después del tránsito de la pandemia muchas personas esperábamos que se abriera alguna grieta por donde colara algo de luz. Sucedió lo contrario, creo. Creció el individualismo muchísimo y además se volvió más cruento. Se volvió una especie de carrera de “sálvese quien pueda” muy desgastante.

Pero como ya se había puesto sobre la mesa el tema de la diversidad de los cuerpos, de la diversidad funcional, de la neurodivergencia, una cosa que percibí muy claramente es que muchas veces otras personas hablan por las personas con diversidad funcional.

En el ámbito artístico, por ejemplo, hablan otras personas por nosotras, se ganan becas, premios, se van a Alemania con dinero que podría servir más a la causa de la diversidad que para que una sola persona tenga los reflectores y haga “arte” basado en nuestras experiencias.

Esto no es una selfie de mi dolor es una contestación a la red social: las selfies de la felicidad son bien vistas. En cambio, cuando se trata del dolor, eso incomoda. Yo estoy muy acostumbrada: he subido fotos incluso cuando me sangran las encías por la enfermedad, mostrando eso y diciendo “bueno, aquí está”. Toda la serie de radiografías con las que trabajé forma parte de ese manifiesto. Me considero antihigienista de las relaciones y de las imágenes.

Tenemos una colectiva que se llama Usted está aquí, que nació de una convocatoria que hay en México para un programa de artes, medios y discapacidad. Usamos algo que hice que es Herramientas para contarse, que no es más que mi propia experiencia intentando testimoniarme. Creo que el testimonio es una forma de autodefensa, de decir “aquí estamos”.

Y todas las herramientas que tuve al alcance para contarme e ir contando mi experiencia disca era ponerlas a disposición de todas las personas. En este caso fue un grupo de mujeres que quisieran contar su experiencia en la discapacidad. Hay una estética disca: a una le tiembla la mano al tomar la foto, o hay por ejemplo en la colectiva tres mujeres adultas mayores que nunca habían usado Zoom, que no sabían que podían ponerle texto a una foto desde su celular, y entonces fue ir aprendiendo cada paso para que puedan generar su testimonio en diversos soportes: se puede grabar un audio, hacer un vídeo, hacer una foto, escribir un poema o un monólogo de teatro. Todo eso lo hicimos a lo largo de un año y ya quedó como registro. Esto no es una selfie de mi dolor entonces es una declaración de principios.

– ¿En qué proyectos artísticos estás trabajando actualmente?

Un proyecto que se llama Vulnerabilidades Insurrectas, y son una serie de dispositivos escénicos experienciales que, a través de la dramaturgia, el teatro, el video y lo transmedial, buscan llevar experiencias a casas, hospitales y otros espacios. Esto ya se ha hecho antes, pero lo particular aquí es que yo pongo mi pluma a disposición de quien quiere contar su historia y decide dónde, cómo, cuándo y con quién hacerlo. Son dispositivos entre pares, tú a tú: si sos una persona con discapacidad auditiva, compartís tu experiencia con otra persona con discapacidad auditiva, en el espacio que elijas.

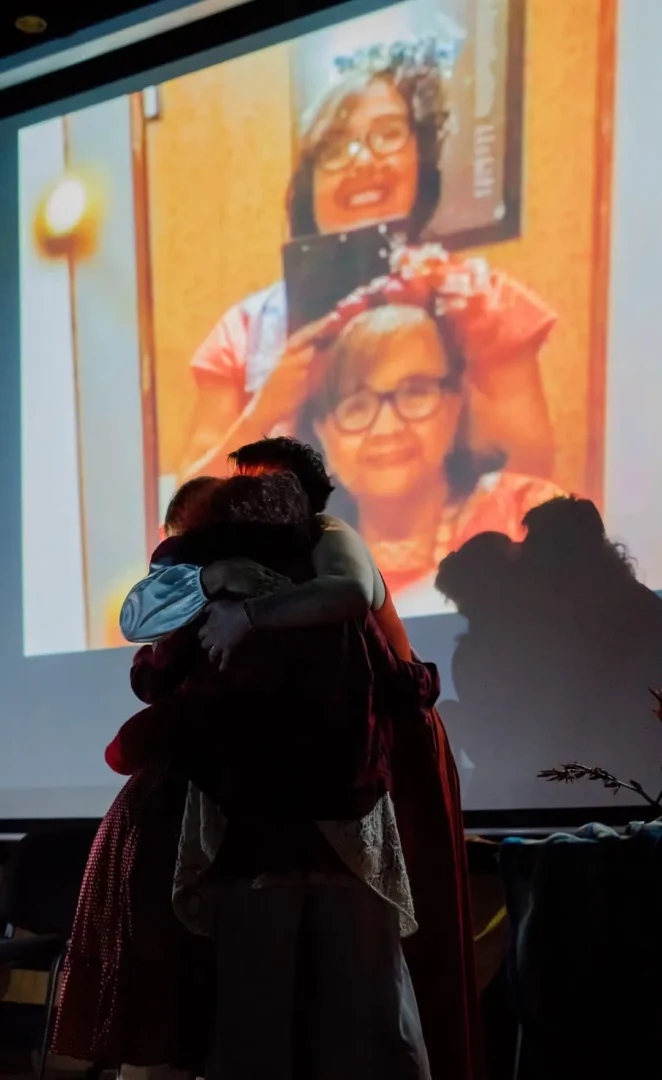

Este año, por ejemplo, acompañamos a una amiga muy querida -que además era parte del colectivo Usted está aquí– y cuya ausencia todavía duele mucho. Ella murió hace poco, pero tres semanas antes me había pedido que escribiera algo para llevar a su casa. Yo no podía ir, no puedo moverme, así que le escribí el texto y se lo llevaron.

Lo mismo hicimos el año pasado con otra amiga en un proceso muy difícil: se trató de convertir los dispositivos médicos, que suelen ser tan duros y opresivos, en otra cosa. En el caso de Hilda, por ejemplo, transformamos el trípode del suero en una enredadera. Es un encuentro íntimo, sin espectadores ni testigos, algo pequeño, entre dos personas, pero hemos visto que se convierte en un acompañamiento muy contundente en todos los casos. Después hay una segunda parte, en la que la persona que vivió la experiencia decide si quiere o no mostrarla al público; si acepta, se ficcionaliza un poco más y se lleva a escena.

En cuanto a la escritura, estoy enfocada en lo colectivo: talleres de poesía disca, escritura en comunidad.

– ¿Qué te enseñaron los talleres que llevás adelante para otras mujeres con discapacidad?

Lo que más me han enseñado es la inmensa capacidad de respuesta y de apoyo que existe entre nosotras: cuando solicito ayuda o la requiero, quienes responden suelen ser otras mujeres con discapacidad o enfermedad, aun sabiendo que eso les costará caro al cuerpo. Siempre lo digo: he tenido suerte. Tengo amistades que me dicen “hay un festival de poesía en Colombia, voy a mandar un video tuyo, ¿te parece si mando este donde estás leyendo?”. Esas cosas me permiten seguir accediendo, seguir participando, aunque sea desde otros lugares.

Y lo voy a decir así: si hay algún futuro para la humanidad en este momento terrorífico, oscuro y tremendo, creo que está en las personas con discapacidad. Está en los cuerpos que estamos viviendo el horror en carne propia, en los cuerpos en los que se libra esta guerra: la guerra del capitalismo a toda costa, contra los cuerpos considerados desechables, los cuerpos que pueden ser ignorados, los cuerpos que no importan.

Llegar a esta conclusión me ha implicado mucho sentipensar y mucho escribir, pero lo creo profundamente, porque somos quienes tenemos que estar pensando y buscando alternativas, siempre jugando fuera del terreno del capitalismo feroz que nos tiene a todas en esta circunstancia mundial tan tremenda.

También es importante decir que no nos puede unir únicamente la discapacidad o la enfermedad. Ser una persona con discapacidad o con una enfermedad crónica y degenerativa no te vuelve automáticamente una persona no capacitista, ni te exime de reproducir lógicas eugenésicas, meritocráticas o patriarcales. Por eso hay que estar en revisión constante. No digo que las personas con discapacidad seamos el futuro del planeta, lo que digo es que el lugar en que la discapacidad nos pone -si sabemos habitarlo, si sabemos construir comunidad- puede ser un espacio donde vislumbrar una posibilidad, un futuro distinto.

– ¿Qué potencia creés que tiene el arte desde la discapacidad?

Creo que el arte hecho de y desde la discapacidad apela a toda alma humana a ser más humana. Es un arte trastocado, no monolítico, no museográfico, que depende del lugar desde donde se crea. Pero cuando ese arte busca acompañar, generar autodefensa común o tender puentes, se convierte en una forma de resistencia y de comunidad. De hecho, hay comunidades discas que se están manifestando ahora respecto a lo que sucede en Palestina, porque entienden la imbricación entre la discapacidad y esa guerra, ese exterminio. Y también hay un exterminio eugenésico que se está viviendo sobre los cuerpos discapacitados.

Por eso hay una respuesta política muy fuerte de ciertos grupos con discapacidad que están viendo lo que la sociedad no ve, caminando caminos que la sociedad no transita, porque mientras el resto corre a pedirle soluciones al Estado, a la ONU o a las leyes internacionales, nosotras sabemos que ahí no habrá respuestas. Las tenemos que generar nosotras. Y en esos grupos, en esos intentos, en esas individualidades con discapacidad o enfermedad crónica y degenerativa, estamos todo el tiempo pensando: ¿por dónde ahora?, ¿cómo tiendo este nuevo puente?

Pienso en lo que decía Audre Lorde cuando hablaba de escribir sobre el cáncer, o cuando decía que al hablar nosotras mismas le arrebatamos las palabras al otro para poder contarnos desde nuestra propia voz. Si ponemos las herramientas del arte al servicio de la vida, es impresionante lo que sucede cuando personas sin discapacidad se acercan a estos proyectos, cómo son tocadas, desde dónde, y las reflexiones que se abren sobre los temas que nos atraviesan vitalmente: el capitalismo, la enfermedad, la vulnerabilidad, todo lo que hemos venido hablando a lo largo de esta entrevista. Porque en esta época en la que parece que nada tiene sentido, cuando a veces no puedo más, cuando el dolor o la impotencia me desbordan, hay que generar los lugares donde sí podemos: donde podemos tender puentes, tejer redes, construir algo común.

Creo que esos lugares existen, y que la discapacidad también permite señalar dónde el feminismo -ese que en su momento provocó un cambio social- ya no está generando transformación, sino que, en algunos casos, se está aliando con el capitalismo. Cuando hablas con mujeres con discapacidad, muchas te dicen que no se sienten representadas, que no caben en ningún lugar, que el feminismo no las incluye. Por eso hay que tender ese puente, pero hacerlo con cuidado, con escucha. Porque hay muchos puntos ciegos. Muchísimos. Y de eso se encarga el capitalismo: de dejar fuera, de invisibilizar a quienes no encajan.

Yo pienso más en la accesibilidad que en la inclusión: no quiero ser incluida en el mundo que nos trajo hasta acá. Hay que tener cuidado con lo que se celebra como un derecho ganado, porque a veces es existencia perdida. ¿El derecho a qué, a hacer qué? Creo mucho más en lo que podemos tejer comunitaria y comunalmente que en lo que se puede obtener individualmente. Puede parecer absurdo ponerse a hacer teatro o dar talleres de poesía disca en este momento del mundo, con todo lo que está pasando, pero no lo es. Porque desde estos cuerpos vulnerables y considerados desechables se teje hacia adelante.